La chomba decente

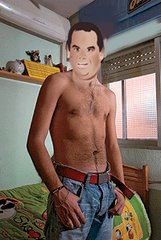

Tengo una chomba de manga corta en el ropero, y un nuevo cumpleaños el próximo 20 de agosto, cinco días después de la desconexión israelí de Gaza. Para serles sinceros, tengo más de una chomba de manga corta, pero la naranja es la única que no tiene manchas y está en condiciones de ser usada en eventos tales como la firma de ejemplares en una librería, la asistencia un magazín televisivo o, incluso, en el bar-mitzvá de algún primo.

“La chomba decente”. Así la llama mi mamá para distinguirla del resto de mis chombas –en mal estado, raídas, impresentables- parapetadas en el armario. Pero en tiempos como los que corren, tiempos de amargos conflictos y confusiones aquí, en Israel, cuando los colonos y sus seguidores se han apropiado ya del color naranja y lo han tomado para sí como símbolo de la férrea resistencia contra la retirada –blandiendo cintas y calcomanías naranjas frente a automovilistas y transeúntes-, hasta una simple chomba, común y corriente, implica, al parecer, una toma de posición.

El miércoles último, de regreso de una lectura en una librería de Tel-Aviv, me vi abordado por un muchacho gordo, barbudo, que llevaba puesta una kipá color naranja. Me estrechó en un dulce, efusivo abrazo, y me dijo: “Hacé una mitzvá, hermano, ayudanos a repartir las calcomanías”. Entre sus manos regordetas aferraba un puñado de calcomanías con la frase: “Un judío no desaloja a otro judío”.

Porque soy poco afecto a las efusiones de desconocidos, y porque además creo que, de vez en cuando, cuando se pasan de la raya, los judíos de veras necesitan ser desalojados por otros judíos –al menos ser encaminados, a los codazos, en la dirección correcta-, la propuesta me pareció algo desconcertante.

“Disculpe, no puedo ayudarlo”, le confesé a mi sonriente rival político. Como muestra de coraje cívico, agregué: “mi mujer me espera en casa”. “Hermano”, siguió hablando el gordito, empapado de sudor, “querido hermano naranja, dale una mano a este judío. Después de todo, es un deber sagrado”. “Es que ella no se siente bien”, insistí con tono gallardo. “Además, está embarazada. El doctor me ordenó que no la dejara sola mucho tiempo”. “Ella no está sola”, dijo el gordito guiñándome un ojo, “el Todopoderoso está con ella y te envió hacía mí, directo desde el Cielo. Tomá, agarrá unos stickers”.

Antes de que pudiera aclarar mis concepciones agnósticas y sus implicancias ontológicas respecto al supuesto grado de soledad de mi esposa, en compañía del Creador, un grueso manojo de calcomanías aterrizó en el bolsillo de mi chomba naranja. “Vos repartí en la calle Arlozorov”, me ordenó el barbudo, “yo me encargo de Ibn Gvirol. Que D’os nos ayude”. Sonreí de manera forzada, asentí y salí volando de aquel lugar. Una vez en casa, mi inquisitiva mujer mostró un particular interés por aquellas calcomanías que asomaban desde el bolsillo de mi chomba. Cuando intenté explicarle, me conminó a desprenderme cuanto antes de aquella remera.

“Pero no puedo hacerlo”, me defendí. “No puedo tirar esta chomba, es la única buena que tengo”. “Tenés otras remeras”, insistió, “podés usar la negra que tenés”. “Me queda mucho mejor la naranja”, argüí. “Además, la negra tiene una mancha de tjina. “Entonces vas a usar una remera manchada, gruñó mi mujer, “estamos ante una situación de vida o muerte”.

El verdulero árabe estaba de mi lado. “¿Para qué tirarla?”, preguntó. “¿Cuál es el problema que sea naranja? ¿Acaso, debido a este plan de desconexión, se supone que yo debo dejar de vender zanahorias? ¡No es más que un color estúpido! Un color que estaba aquí antes que nosotros y que seguirá existiendo cuando ya no estemos. A mí nadie me va indicar qué color simboliza qué cosa”.

Envalentonado por las palabras del verdulero, y por la media sandía que acababa de comprar, enfilé para casa con la frente bien alta. Pero poco antes de llegar a la senda peatonal, un joven, de rostro pálido, con un cigarrillo entre los labios y una taza de café, de plástico, entre las mano, me reconoció y me espetó. “¿Y vos te considerás un intelectual? ¿Un escritor?” Señalaba el bolsillo de mi chomba, detrás del cual, se suponía, debía de latir mi corazoncito naranja. “Sos un colono ocupante, eso es lo que sos”. “No, no lo soy”, repliqué. “La compré de oferta, a 64 shekels, el verano pasado, mucho antes de que se empezara a hablarse de desconexión. Entonces la gente aún veía el naranja como un color sensual y juvenil, sin ninguna implicancia política”. “Andá a contarle ese cuento a otro, vos sos uno de esos pelotudos fascistas de derecha”, dijo el cara pálida, derramando sobre mí toda clase de insultos y media taza de café. “Ayer te vi en la calle Arlozorov con esas calcomanías en el bolsillo".

Mi esposa asegura que no hay lavado capaz de borrar las manchas de café. Aunque no le creo del todo, decidí no consultar una segunda opinión y tirar la chomba a la basura. Estamos atravesando tiempos difíciles e imagino que no es el momento indicado para usar chombas decentes. De esta manera, sin haber recibido cobertura de los medios ni llamados de condolencia, me convertí en la primera víctima del plan de desconexión. Apenas una víctima de la moda, es verdad, pero una víctima al fin. Cuando lleguen el tiempo de las próximas ofertas de liquidaciones, ya me juramenté ir por el amarillo patito, el verde esperanza, el marrón caca, o cualquier otro color lo suficientemente repulsivo como para que a ningún movimiento político se le ocurra ocuparlo y reclamarlo para sí. Ni ahora ni nunca.

“La chomba decente”. Así la llama mi mamá para distinguirla del resto de mis chombas –en mal estado, raídas, impresentables- parapetadas en el armario. Pero en tiempos como los que corren, tiempos de amargos conflictos y confusiones aquí, en Israel, cuando los colonos y sus seguidores se han apropiado ya del color naranja y lo han tomado para sí como símbolo de la férrea resistencia contra la retirada –blandiendo cintas y calcomanías naranjas frente a automovilistas y transeúntes-, hasta una simple chomba, común y corriente, implica, al parecer, una toma de posición.

El miércoles último, de regreso de una lectura en una librería de Tel-Aviv, me vi abordado por un muchacho gordo, barbudo, que llevaba puesta una kipá color naranja. Me estrechó en un dulce, efusivo abrazo, y me dijo: “Hacé una mitzvá, hermano, ayudanos a repartir las calcomanías”. Entre sus manos regordetas aferraba un puñado de calcomanías con la frase: “Un judío no desaloja a otro judío”.

Porque soy poco afecto a las efusiones de desconocidos, y porque además creo que, de vez en cuando, cuando se pasan de la raya, los judíos de veras necesitan ser desalojados por otros judíos –al menos ser encaminados, a los codazos, en la dirección correcta-, la propuesta me pareció algo desconcertante.

“Disculpe, no puedo ayudarlo”, le confesé a mi sonriente rival político. Como muestra de coraje cívico, agregué: “mi mujer me espera en casa”. “Hermano”, siguió hablando el gordito, empapado de sudor, “querido hermano naranja, dale una mano a este judío. Después de todo, es un deber sagrado”. “Es que ella no se siente bien”, insistí con tono gallardo. “Además, está embarazada. El doctor me ordenó que no la dejara sola mucho tiempo”. “Ella no está sola”, dijo el gordito guiñándome un ojo, “el Todopoderoso está con ella y te envió hacía mí, directo desde el Cielo. Tomá, agarrá unos stickers”.

Antes de que pudiera aclarar mis concepciones agnósticas y sus implicancias ontológicas respecto al supuesto grado de soledad de mi esposa, en compañía del Creador, un grueso manojo de calcomanías aterrizó en el bolsillo de mi chomba naranja. “Vos repartí en la calle Arlozorov”, me ordenó el barbudo, “yo me encargo de Ibn Gvirol. Que D’os nos ayude”. Sonreí de manera forzada, asentí y salí volando de aquel lugar. Una vez en casa, mi inquisitiva mujer mostró un particular interés por aquellas calcomanías que asomaban desde el bolsillo de mi chomba. Cuando intenté explicarle, me conminó a desprenderme cuanto antes de aquella remera.

“Pero no puedo hacerlo”, me defendí. “No puedo tirar esta chomba, es la única buena que tengo”. “Tenés otras remeras”, insistió, “podés usar la negra que tenés”. “Me queda mucho mejor la naranja”, argüí. “Además, la negra tiene una mancha de tjina. “Entonces vas a usar una remera manchada, gruñó mi mujer, “estamos ante una situación de vida o muerte”.

El verdulero árabe estaba de mi lado. “¿Para qué tirarla?”, preguntó. “¿Cuál es el problema que sea naranja? ¿Acaso, debido a este plan de desconexión, se supone que yo debo dejar de vender zanahorias? ¡No es más que un color estúpido! Un color que estaba aquí antes que nosotros y que seguirá existiendo cuando ya no estemos. A mí nadie me va indicar qué color simboliza qué cosa”.

Envalentonado por las palabras del verdulero, y por la media sandía que acababa de comprar, enfilé para casa con la frente bien alta. Pero poco antes de llegar a la senda peatonal, un joven, de rostro pálido, con un cigarrillo entre los labios y una taza de café, de plástico, entre las mano, me reconoció y me espetó. “¿Y vos te considerás un intelectual? ¿Un escritor?” Señalaba el bolsillo de mi chomba, detrás del cual, se suponía, debía de latir mi corazoncito naranja. “Sos un colono ocupante, eso es lo que sos”. “No, no lo soy”, repliqué. “La compré de oferta, a 64 shekels, el verano pasado, mucho antes de que se empezara a hablarse de desconexión. Entonces la gente aún veía el naranja como un color sensual y juvenil, sin ninguna implicancia política”. “Andá a contarle ese cuento a otro, vos sos uno de esos pelotudos fascistas de derecha”, dijo el cara pálida, derramando sobre mí toda clase de insultos y media taza de café. “Ayer te vi en la calle Arlozorov con esas calcomanías en el bolsillo".

Mi esposa asegura que no hay lavado capaz de borrar las manchas de café. Aunque no le creo del todo, decidí no consultar una segunda opinión y tirar la chomba a la basura. Estamos atravesando tiempos difíciles e imagino que no es el momento indicado para usar chombas decentes. De esta manera, sin haber recibido cobertura de los medios ni llamados de condolencia, me convertí en la primera víctima del plan de desconexión. Apenas una víctima de la moda, es verdad, pero una víctima al fin. Cuando lleguen el tiempo de las próximas ofertas de liquidaciones, ya me juramenté ir por el amarillo patito, el verde esperanza, el marrón caca, o cualquier otro color lo suficientemente repulsivo como para que a ningún movimiento político se le ocurra ocuparlo y reclamarlo para sí. Ni ahora ni nunca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario